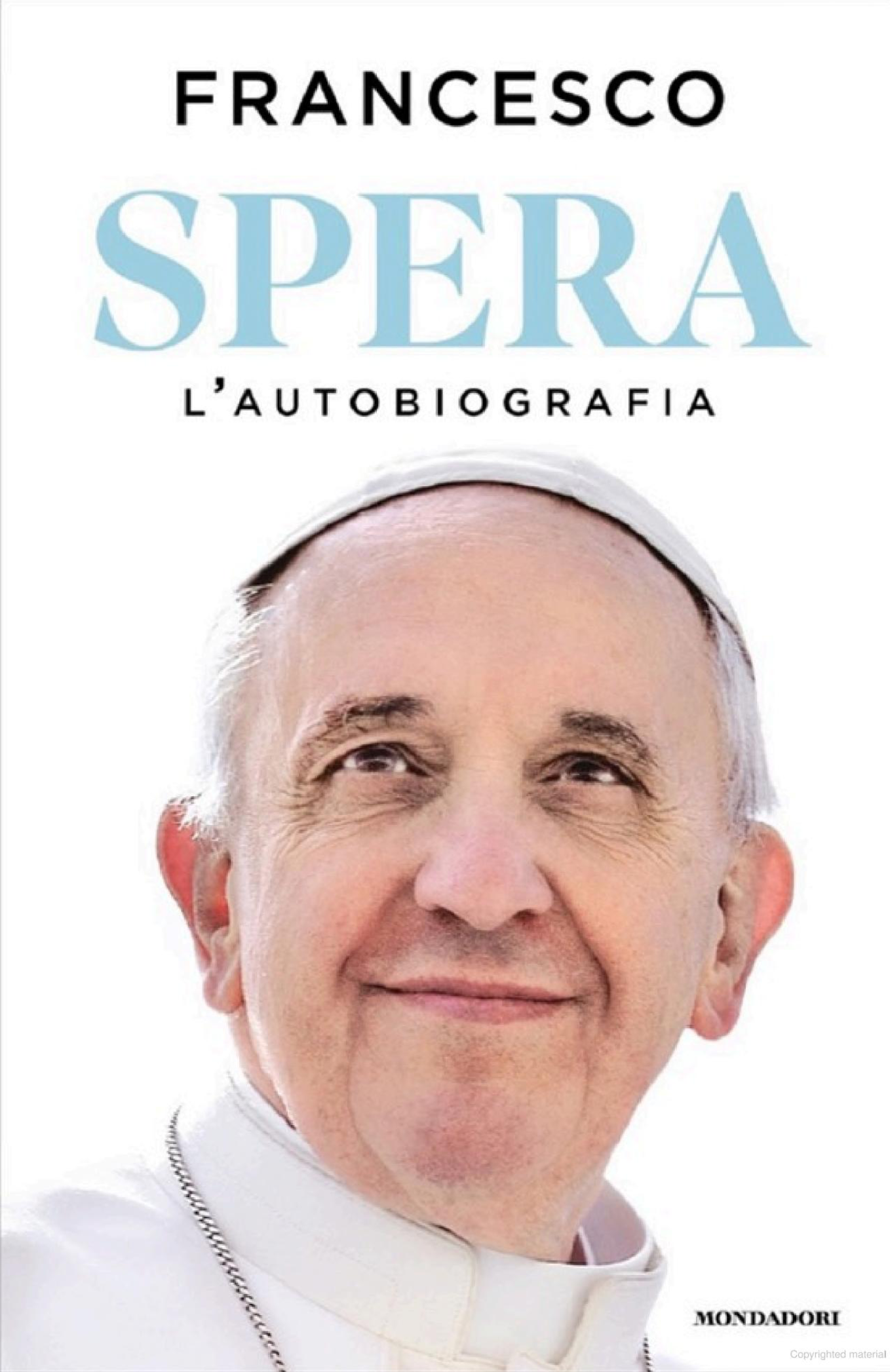

Ho appena finito di leggera Spera l’ultimo libro scritto da Jorge Mario Bergoglio.

Non so perché ho deciso di leggerlo, non avevo mai letto niente di scritto da un Papa. Forse perché si presentava come autobiografia, mi incuriosiva il personaggio. In effetti è anche un’autobiografia, ma è molto di più: un testamento spirituale. E mi è piaciuto molto.

L’autobiografia

Come storia della sua vita è interessante. Parte da prima che nascesse, racconta dei suoi nonni paterni che si imbarcano a Genova alla volta del Nuovo Mondo per fuggire alle miserie dell’Italia di allora. Narra del loro insediamento nella comunità argentina, del piccolo mondo di italiani, emigrati in precedenza, che li ha accolti. Delle tante figure importanti, preti, nonni, insegnanti, commercianti, educatori, prostitute, che hanno segnato le varie tappe del suo percorso. Dell’idea di fare il prete, di come si è concretizzata, della vita sotto una dittatura, dei sacerdoti che sono stati uccisi da questa mentre tentavano di aiutare gli ultimi. Della strada che lo ha portato a diventare Provinciale dei Gesuiti, poi Vescovo e infine Cardinale e Papa. Ma lungo tutto questo racconto alterna le immagini del passato antico con ricordi più recenti, legati al suo agire da Pontefice. Le decisioni prese, i problemi che ha dovuto affrontare per “ripulire” la Chiesa. Dagli abusi sui minori (appena accennati, forse) agli scandali economici, ai prelati “affaristi”, parla anche di Becciu:

In Santa Marta abbiamo cenato tutti insieme, e alla fine del pasto il cardinal Becciu, che era il sostituto per gli affari generali alla Segreteria di Stato, mi si è avvicinato: «Il papa deve fare un brindisi…». Va bene; ho sorriso e ho alzato il bicchiere: «Che Dio vi perdoni!» ho detto.

Parla dei viaggi che ha fatto, del perché ha voluto incontrare quelle popolazioni, delle guerre.

La guerra è probabilmente il tema principale del libro. Il titolo “Spera” è fortemente legato a questo. Francesco si scaglia contro la guerra senza mezzi termini e fa appello alle coscienze dei potenti (arriva a baciare loro i piedi, a implorare di smetterla, si umilia con l’ambasciatore russo nel tentativo di incontrare Putin), ma sembra ammettere la propria impotenza. E di qui il tema della Speranza, il non perdere la voglia di provarci e provarci ancora.

Il testamento spirituale

È un testamento spirituale molto umano, credo mi sia piaciuto per questo. Non c’è, e me lo sarei aspettato, un richiamo costante a dogmi dottrinali. Francesco dice cose che probabilmente qualsiasi uomo potrebbe comprendere e condividere. Una fede in Dio da parroco di campagna. Non disprezza, anzi onora, anche la tradizione popolare, ma il messaggio resta quello di un uomo saggio del nostro tempo.

Detto questo, rimane la mia perplessità sul tipo di approccio che Francesco ha dato ai grandi problemi dell’umanità, la guerra, la crisi climatica, le migrazioni, la povertà. Ovviamente concordo con lui che questi sono i problemi importanti, che l’umanità deve impegnarsi a risolverli, ma quale può essere il ruolo della Chiesa in questo? Sicuramente è nel DNA della Chiesa l’aiuto ai più deboli, quelli che sono immediatamente vittime di queste situazioni e, assieme a tutti gli uomini di buona volontà, è bello vedere anche la Chiesa impegnata su questo fronte. Ma Francesco tenta una cosa in più. E fa bene. Vuole risolvere i problemi alla radice. E come lo fa? Su questo sono più perplesso. Francesco tenta di parlare ai potenti della terra, fa appello alle loro coscienze … e i risultati non sembrano un granché. Mi aspetterei, da un organismo che parla al cuore, alla coscienza delle persone, che fa della moral suasion una sua arma, che la rivolgesse anche alle masse di gente normale, quelli che vivacchiano quasi indifferenti ai problemi che li circondano e che li riguardano. Certo Francesco ha parlato molto della globalizzazione dell’indifferenza, ma forse si può andare oltre.

Mi viene da dirla così: Ok, io, modesto lavoratore, cittadino, mi rendo conto di questi problemi grandi, la guerra appunto, le migrazioni etc. e oggi non faccio niente, penso ai miei problemini quotidiani anche se vedo intorno chi ne ha di molto più grandi. Tu mi dici di scuotermi di dosso l’indifferenza, ma per fare cosa? Posso aiutare direttamente qualcuno, ma sul problema strutturale non mi stai chiedendo di fare niente? Sul problema che più direttamente dipende da me, dal fatto che mando ai vertici del mio paese degli incapaci, dei corrotti, dei sostenitori di idee fasciste e nazionaliste (se vivo in una democrazia) o che accetto un governo che mi viene addirittura imposto con la forza e che fa scelte per me sbagliate, non mi chiedi di fare niente? Non dovrebbe la Chiesa inserire nel suo messaggio anche questa parte? Non sto parlando di ricostruire partiti cattolici né (necessariamente) di organizzare rivoluzioni, ma almeno richiedere ai fedeli l’attenzione a queste cose. Almeno il far notare che bisogna diffidare di chi, magari sbandierando crocifissi, propone politiche che favoriscono chi i disastri globali li crea.

Francesco, almeno in questo, rimane un Capo di Stato, non un pastore, ma un cappellano dei potenti. Un cappellano critico, ma pur sempre un cappellano.

Se questa critica riguarda quello che percepisco dell’agire di Francesco, devo dire che, almeno nella predicazione ne è esente. Nel libro è presente un accenno a questi temi, anche bello. Lo riporto:

La democrazia non è un televoto, e non è neppure un supermercato. Dobbiamo tornare a pensare con creatività a forme di partecipazione reale, che non siano adesione a personalizzazioni populistiche o idolatria del candidato di turno – è proprio questo che alfine moltiplica l’astensionismo –, ma piuttosto coinvolgimento ideale e concreto in un progetto di comunità, in un sogno collettivo. Dobbiamo tornare a sporcarci le mani e riappropriarci della nostra centralità, riportare al centro l’uomo e non le merci dell’uomo. Perché l’alternativa, l’opzione che già abbiamo davanti agli occhi di un mondo in cui l’uomo rischia di essere ridotto a bene di consumo, è attentato alla dignità della persona, all’integrità della natura, alla bellezza, alla felicità di vivere – e anche lenta e costante erosione di diritti, che faticano a tradursi dalle nostre magnifiche carte costituzionali alla vita concreta.

Insomma, mi sembra che manchi solo il filo che lega questi punti: la difesa della democrazia, la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica è lo strumento per combattere le guerre e gli altri problemi globali. È la giusta forma di reazione all’indifferenza.

Le tre intelligenze

Mi ha molto colpito questo passaggio. Parlando dell’educazione dice:

È un percorso in due sensi, un dialogo, che non significa condiscendenza né relativismo, e che disvela il suo segreto in tre linguaggi: quello della mente, quello del cuore e quello delle mani. La maturità esige che si pensi quello che si sente e si fa, che si senta quello che si pensa e si fa, che si faccia quello che si sente e si pensa. È un coro, un’armonia che chiede di essere coltivata prima di tutto in noi stessi. Fra queste tre intelligenze che vibrano nell’anima umana, quella delle mani è la più sensoriale, ma certo non la meno importante. Si può dire sia come la scintilla del pensiero e della conoscenza e, al tempo stesso, anche il loro risultato più maturo. La prima volta che sono uscito in piazza San Pietro da papa, mi sono avvicinato a un gruppo di ragazzi ciechi. «Posso vederla? Posso guardarla?» mi ha detto uno di loro. Io non capivo bene, ma ho detto: sì, certo. E allora con le mani quel ragazzo ha iniziato a cercarmi: mi ha visto toccandomi. Questo mi ha colpito tanto. Aristotele diceva che le mani sono «come l’anima», per il potere che hanno di distinguere e di esplorare. E Kant non esitava a definirle «il cervello esterno dell’uomo». L’esperienza della manualità, della concretezza è cruciale in un percorso educativo autentico.

Questa intelligenza delle mani, la trovo una bella intuizione. Quando parlo di spiritualità mi viene da associare il termine ai secondi termini di questa triade. La spiritualità non è nel pensare, sicuramente c’entra col sentire, col cuore, e credo anche con questa intelligenza delle mani, che mi viene da estendere a tutte le forme di propriocezione, il sentire il nostro corpo, ma anche al fare, all’imparare facendo, allenando il sistema nervoso. Non so se Francesco intendesse esattamente questo, ma mi ci ha fatto pensare.

Speranza

La chiusa del libro riguarda la speranza. Mi ha colpito questo passo:

Quando c’è il “noi” comincia la speranza? No, quella è incominciata già con il “tu”. Quando c’è il “noi” comincia una rivoluzione.

Che dire. Speriamo che il prossimo sia all’altezza.

Non ho letto il libro e non ho voglia di leggerlo, nonostante il buono che ne racconti. Sono più incuriosito, invece da quello scritto da Javier Cercas, “Il folle di Dio”, che penso di comprare. E non ho alcuna intenzione di difendere Francesco dalla critica a cui accenni: ne stanno cominciando altre, ben più malevole e insidiose, da parte di coloro che, nella Chiesa e fuori di essa, non sopportavano quasi nulla di questo Pontefice, presentandosi però al suo funerale ipocritamente addolorati. Aggiungo solo che un Papa, chiunque esso sia stato, sia e sarà, rimane per forza anche un Capo di Stato, almeno fino a quando il Vaticano sarà uno Stato a tutti gli effetti. In certi casi le parole e le azioni del Vescovo di Roma non possono prescindere da questa presa d’atto.

“Il folle di Dio” lo sto leggendo ora.