Un paio di cose mi hanno colpito particolarmente, durante il racconto mediatico dell’avventura della Global Sumud Flottilla: l’esternazione di Taiani e le macchine distrutte dai manifestanti a Torino.

Il ministro degli esteri

La frase “il diritto internazionale conta fino a un certo punto” gli deve essere proprio scappata di bocca. Ha lasciato chi lo ascoltava a bocca aperta e con gli occhi sgranati … però sicuramente la pensa così … e credo che abbia ragione.

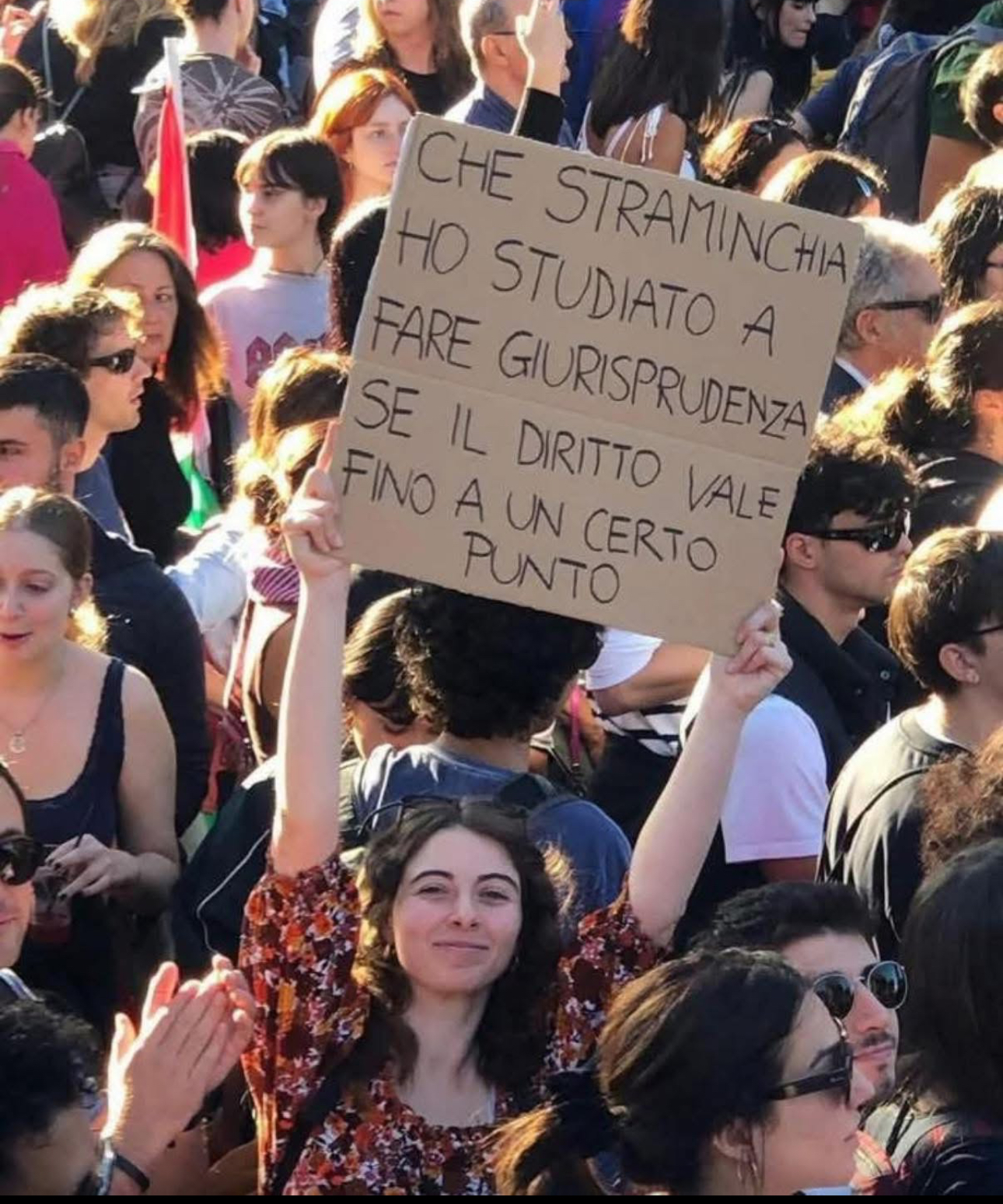

Non “il diritto”, come riportato nel cartello della foto sopra, ma “il diritto internazionale”. Sono cose diverse.

Cosa credete sia il diritto, in fondo? In teoria, nasce dal tentativo di tradurre un’idea di giustizia in regole condivise, ma in pratica è un patto tra persone: “Ci assoggettiamo a un insieme di regole, che abbiamo deciso insieme – o hanno deciso i nostri avi o persone di cui ci fidiamo – e stabiliamo delle procedure per far sì che le regole vengano rispettate, anche con l’uso della forza, se fosse necessario”.

In uno stato bene o male funziona: se uno sgarra ci sono i giudici, c’è la polizia, ci sono le carceri o altri tipi di punizione.

Lasciamo stare, per quanto concerne questo discorso, che i giudici a volte sono corrotti, che la polizia può esercitare violenza non necessaria, che le carceri siano luoghi di tortura e non di reinserimento. Sono aspetti purtroppo presenti, ma riguardano il fatto di riuscire a farlo funzionare bene questo meccanismo, non al fatto che esista e, soprattutto, conti.

Se ci spostiamo sul piano internazionale cos’è il diritto? Un accordo tra stati, ok. Ma quali sono i meccanismi messi in atto per farlo rispettare? C’è una Corte Penale Internazionale … e non se la fila nessuno (vedi caso al-Maṣrī). C’è l’ONU che non è uno Stato e non ha un Parlamento mondiale. Non può fare leggi nel senso pieno del termine. Può approvare risoluzioni o promuovere trattati, ma perché abbiano valore vincolante serve sempre la volontà degli Stati di accettarli e applicarli (con cinque stati che hanno il diritto di veto).

Su cosa si basa quindi, davvero, il diritto internazionale?

Non lo si impone: lo si negozia. Si basa sulla volontà dei singoli stati di tenere le tensioni al minimo per non disturbare commerci o non rischiare guerre. Non che sia poco, ma evidentemente è insufficiente: basta qualche pazzoide in giro, che abbia interessi, magari personali, più forti della paura di aumentare le tensioni e il fragile equilibrio salta. Quell’equilibrio, tra l’altro, è teso a mantenere uno status quo, è quindi normale che ci sia qualcuno – chi sta peggio – che ha interesse ad alterarlo.

Di fronte al pazzoide il diritto nazionale ha i mezzi per reagire (ammesso che il pazzoide non abbia mezzi a sufficienza per comprare o minacciare i giudici, e purtroppo stiamo vedendo anche quello, ma almeno sulla carta in uno stato funziona). A livello internazionale l’entità che può fermare il pazzoide semplicemente non c’è, non l’abbiamo voluta.

Non vogliamo cedere pezzi di sovranità a un sistema di regole più grande. Lo chiamiamo nazionalismo o sovranismo, ma significa accettare, in definitiva, che fuori dai confini regni una sorta di giungla giuridica.

Non condanno il “sentimento nazionale”, ma il non rendersi conto che la nostra “nazione” è sempre di più il mondo: le decisioni prese a migliaia di chilometri da qui influenzano le nostre vite immediatamente, non dopo anni come accadeva in passato.

Pretendere di poter governare “a casa propria” è spesso solo un alibi per non tirar fuori la testa dal sacco.

Non so quante persone si rendano conto che l’attuale diritto internazionale è l’equivalente di vivere in una nazione in cui non ci sono leggi, tribunali e polizia. A qualcuno potrebbe sembrare libertà, a me ricorda piuttosto quelle isole in cui si mandano i detenuti a ‘governarsi da soli’: un esperimento che finisce quasi sempre in distopia.

Penso che la ragazza nella foto avrebbe fatto bene ad aggiungere la parola “internazionale” nel suo cartello. A costo di ridurre le dimensioni del font.

Le macchine distrutte

I danni alle automobili nel parcheggio di Leonardo durante la manifestazione a Torino mi hanno messo tristezza.

Ok, pochi facinorosi in una manifestazione dove la stragrande maggioranza manifestava in modo pacifico. Va bene. Forse erano pure infiltrati, gente che voleva delegittimare la manifestazione. Può darsi anche questo.

Però poi, scorrendo i commenti su diversi social ho visto (tante) frasi come “Eh, però, quelle macchine erano nel parcheggio di Leonardo”, come se fosse una giustificazione a sfasciare le macchine di chi lavora lì. Non sono casi isolati, è un tipo di commenti piuttosto diffuso, che secondo me dovrebbe essere fortemente criticato.

Circola spesso l’idea che chi lavora in un’azienda che produce (anche) armi dovrebbe licenziarsi in nome della propria coscienza pacifista. Certo se tutti facessero questa scelta non si produrrebbero più armi … ma è come dire che se tutti dividessimo i nostri averi con gli altri non ci sarebbe la povertà, o che se tutti evitassimo qualsiasi forma di violenza, anche verbale, e nessuno rubasse non ci sarebbe bisogno di leggi e carceri. Bellissimo, ma la realtà oggi è un’altra: se un dipendente di queste aziende si licenzia ne trovano mille pronti a rimpiazzarlo. E non dimentichiamo che stiamo parlando delle poche grandi aziende rimaste in questo paese. Grande azienda significa non solo occupazione, ma soprattutto occupazione qualificata, competenza tecnologica. Consideriamo un problema che i giovani laureati vadano a cercare lavoro all’estero, ma dove dovrebbero trovarlo in Italia, se non in contesti come questo?

E comunque — tornando alle auto distrutte — stiamo parlando di semplici dipendenti. Se proprio si volesse colpire i responsabili dell’esistenza di quelle aziende sarebbe meglio cercarli nelle banche (e in chi affida loro i propri risparmi senza curarsi di come vengono usati), negli investitori, in quelli che inneggiano al sovranismo (che è la vera causa delle guerre), in chi non affronta i problemi nella loro complessità e si affida agli slogan, in chi vede solo nemici e non interlocutori con cui misurare le proprie idee.

Ho guardato con simpatia all’avventura della Flottilla. Di fronte alla mancanza di reazioni degli stati — di quel diritto internazionale che non funziona — il loro gesto ha, per lo meno, urlato l’urgenza di intervenire.

Sono un po’ meno convinto dell’utilità delle manifestazioni che sono seguite. Capisco la voglia di trovarsi intorno a un’idea, la necessità di contarsi, di dire “noi ci siamo”. Le piazze servono anche a questo: a ricordare che la coscienza non è spenta, che esiste ancora una parte di società capace di indignarsi.

Ma temo che, sempre più spesso, il risultato pratico sia quello di spaventare le persone più tranquille — quelle che non scendono in piazza, ma poi vanno a votare (o peggio, smettono di farlo proprio per la sensazione che tutto si riduca a grida e bandiere).

La sfida, forse, è trovare forme di partecipazione che sappiano unire la forza simbolica del gesto con la capacità di parlare anche a chi resta a casa. Perché, alla fine, è lì che si gioca la vera battaglia culturale e politica: nella mente di chi osserva, non solo in quella di chi manifesta.

Non sono così presuntuoso da permettermi di disquisire sulle differenze – evidenti, quelle che tu esponi – che esistono tra “diritto” e “diritto internazionale”. Ma gli Stati che, per libera scelta, hanno aderito alle regole stabilite dal “diritto internazionale” dovrebbero quanto meno mostrare un minimo di coerenza – che assurda pretesa, questa mia, ai giorni nostri! – nel rispettarle e attuarle. Non è, evidentemente così, dato che il nostro emerito Ministro degli Esteri Tajani ha affermato: “il diritto internazionale conta fino a un certo punto”. Quale sia il punto, il confine, il limite probabilmente non è chiaro neppure a lui medesimo, se escludiamo la mera convenienza politica del momento.

Sono, invece, in totale disaccordo con te riguardo all’utilità delle manifestazioni a sostegno della flottiglia: spaventeranno, magari, le persone più “tranquille” ma almeno dimostrano che “esiste ancora vita sul Pianeta”! Trovare “forme di partecipazione che sappiano unire la forza simbolica del gesto con la capacità di parlare anche a chi resta a casa” mi sembra un invito implicito a rimanere seduti davanti ad un qualsivoglia marchiostato digitale e … pontificare da casa propria. Se, invece, stessi sbagliando, vorrei che mi fornissi un qualche esempio alternativo, valido e praticabile.

P.S.

Ma perché, per lasciare un commento, devo sempre accedere con login e password? Nella precedente versione del blog, tecnologicamente meno evoluta, mi pare che non fosse così …

Relativamente al valore del diritto internazionale …

condivido la tua esposizione sui limiti della piena attuazione del diritto internazionale ovvero che deve mediare con i sovranismi nazionali e relative covenienze politiche.

Da quando mediante l’esercizio di formule “democratiche” chi viene eletto, democratico non è, occorre attuare delle tutele opportune.

Ed è li che occorrerebbe agire: punire chi il “pazzo” lo tollera al potere. E poi cè pazzo e pazzo; un conto è il presidente o reggente di un piccolo stato altro è di uno stato grande … ed il peso internazionale (Israele è piccolo o grande?).

E sopratutto necessario prevenire (che come si dice è meglio che combattere); non serve aspettare che il pazzo agisca.

MI direte – OK ma come?

Non cè altro modo che quello di sanzioni economiche o afini importanti.

Relativamente ad attuare il sillogismo lavorare in Leonardo=concorrere all’attuazione del genocidio di Gaza

Condivido anche in questo caso quanto esponi.

Credo che bisogna, in tutta onesta, definire cosa si intende con l’esser pacifista e fin dove questa dichiarazione si deve tradurre in atti concreti.

Forsa non ha molta attinenza ma, secondo me, possiamo comparalo con l’essere vegano, piuttosto che vegetariano ideologico (ovvero per scelte green e non per quelle di salute, pur sapendo che in molti casi si ottengono i 2 benefici … con una fava).

Credo che bisogna partire con attuare un linguaggio e comportamenti non violenti, promuoverli in ogni contesto (sociale, lavorativo, ricreativo, …).

Tutte le azioni di protesta violente ovvero che recano danni economici e/o morali a quelli che non condividono le proprie scelte non possono essere uno strumento coerente. Credo

Provo a rispondere ai vostri bellissimi commenti in un colpo solo, perché mi sembra abbiano una radice comune. Entrambi chiedono, di fatto, come si può rendere più efficace la partecipazione politica. Pigreco lo fa con la sua “sfida” a suggerire un mezzo da affiancare alle manifestazioni, akela col dire che bisogna partire dal far funzionare meglio le democrazie locali. E anche il definire cosa vuol dire pacifista credo rientri nello stesso tipo di soluzione: bisogna capire cosa vuol dire “fare politica dal basso”.

Non credo che il problema sia “piazza sì o piazza no”.

Il problema è come si discute, come si lascia traccia delle discussioni, come si dà valore alle idee invece che a chi le pronuncia. Il digitale, in sé, non è un nemico: anche questo scambio che stiamo avendo ne è un esempio. Diventa sterile solo quando lo si usa per ribadire posizioni, non per costruire pensiero comune.

Il punto, quindi, non è tanto il mezzo — fisico o virtuale — ma il metodo.

Oggi manca un modo condiviso di raccogliere, ordinare e far crescere le idee collettive. Le discussioni si perdono, o si trasformano subito in scontri personali: il sospetto che “chi parla lo faccia per interesse” è ormai automatico, e svuota ogni confronto.

Eppure il problema non sparisce: i partiti si chiudono su sé stessi, diventano sempre più autoreferenziali e sempre meno capaci di elaborare visioni comuni. È successo un po’ a tutti — il M5S ha dato una risposta ingenua (“uno vale uno”), ma il PD e altri, nel tempo, hanno perso quasi del tutto la propria democrazia interna.

Forse la questione vera è proprio questa: ricostruire un metodo condiviso di pensiero politico.

Un modo per custodire le buone idee, distinguere i temi già maturi da quelli ancora in discussione, farle crescere nel tempo senza che vengano travolte dal rumore di fondo o dall’ego dei singoli.

È qualcosa che attraversa tutte le ideologie e che, credo, dovrebbe essere il vero punto di partenza di ogni impegno politico.

Se molti concordassero con questo, il “mezzo” usato sarebbe un dettaglio tecnico di facile soluzione.

Quando si “scende in piazza”, a mio parere, non lo si fa per discutere ma per protestare pro o contro qualcosa che, evidentemente, non si è riusciti a conciliare in altro modo. È questa la sostanza, in sintesi, del diritto di sciopero: si cerca di esercitare una pressione, pagandone un prezzo, per raggiungere un obiettivo.

Mi trovi d’accordo sul necessario cambiamento di metodo che proponi: si tratta di una modifica culturale profonda e difficile da ottenere, soprattutto nei tempi bui che stiamo vivendo. Io, però, ti ho chiesto di suggerirmi un’alternativa al “mezzo” – nello specifico il ritrovarsi proprio nelle piazze – di cui avevi evidenziato i rischi che, a tuo giudizio, comporterebbe. Ricordo bene la proposta di un social medium diverso, basato su regole di semplice buon senso che eviterebbero le contrapposizioni d’odio attualmente in voga. Su questo conosci già le mie perplessità e, di conseguenza, rimango in attesa di qualche soluzione alternativa e praticabile.

Non concordo sul fatto che il PD abbia perso “quasi del tutto la propria democrazia interna”: magari l’ha persa in parte, come purtroppo sta succedendo a tutti i partiti. Ti ricordo che Elly Schlein l’attuale segretaria, è stata eletta nel 2023 ribaltando il risultato delle “primarie interne”, con i voti di elettori iscritti e non iscritti al PD: mi pare, nel suo piccolo, un segno di democrazia affatto trascurabile.

Manifestare in piazza, dai numeri che si sono visti, è ancora una forma di espressione del dissenso efficace … e piace. Del resto, per ragioni varie, le occasioni per incontrarsi dal vivo si sono ridotte drasticamente negli ultimi anni. Si potrebbe pero integrare la partecipazione fisica con quella virtuale ovvero attivare e far muovere nel web il suo “modello digitale” al quale si potrebbero unire anche molte persone che in piazza, per ragioni diverse, non vanno. Una comunità vietale temporanea che puo adottare modalità per esercitare il proprio dissenso nuove e magari piu efficaci e che trovi modalita per tutelarsi dalle manipolazioni ed infiltrazioni che ne possano stravolgere gli obbiettivi e motivazioni. Forse.

Commento non serio:

Felice di aver lavorato in un’industria di caffè, anche se forse ha ucciso l’uomo ragno…